«Señor, queremos ver a Jesús» (Jn 12, 21)

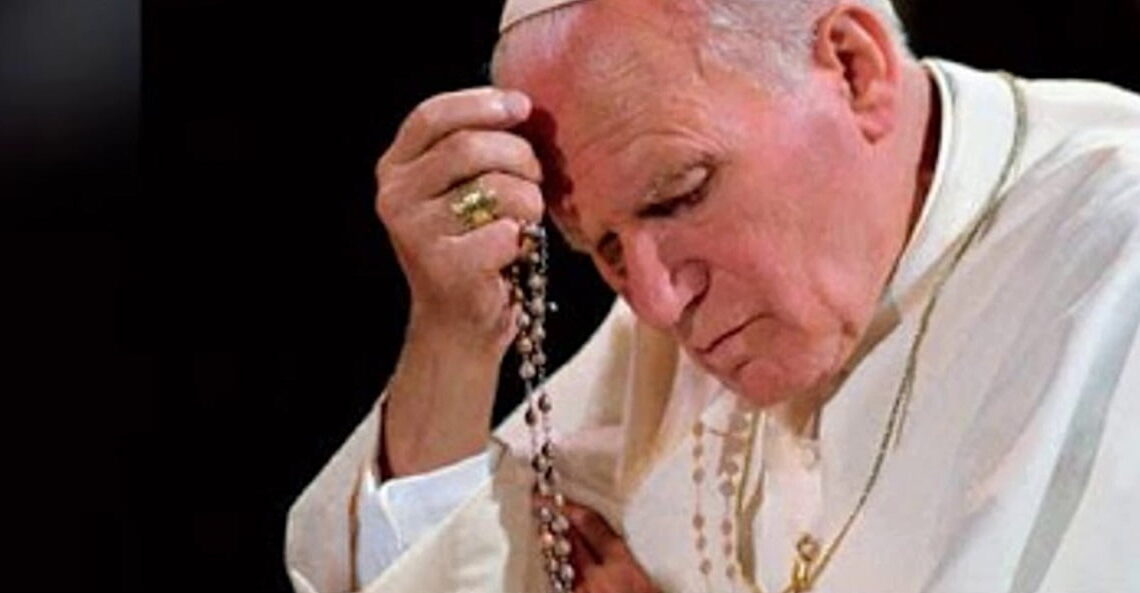

San Juan Pablo II: El, que «vino a ser causa de salvación eterna para todos» (Heb 5, 9)

V Domingo de Cuaresma (Ciclo B).

Visita Pastoral a la Parroquia Romana de San Buenaventura

Domingo, 01 de April de 1979

- Así dijo a Felipe, que era de Betsaida, la gente que había llegado a Jerusalén de diversas partes. Cuando aquí, en este lugar, en los límites de la gran Roma, donde hasta hace algún tiempo todo era solamente campo, llegó la gente de varias partes de Italia, parecía que dijesen lo mismo: ¡Queremos ver a Cristo en medio de nosotros! Queremos que El habite con nosotros; que aquí se levante su casa. Nos conocemos poco entre nosotros. Querernos que El nos haga conocernos mutuamente, que nos haga acercarnos recíprocamente, para que ya no seamos extraños, sino que lleguemos a ser una comunidad…

Así habló la gente que había llegado aquí de diversas partes de Italia. Así habéis hablado vosotros, queridos feligreses de esta parroquia joven de San Buenaventura de Bagnoregio. Y éstas, o parecidas, palabras son todavía actuales: se escuchan incluso ahora.

Vuestra parroquia es muy joven. Nació aquí por vuestra fe, sobre este terreno hace poco todavía baldío.

Y nació por vuestra firme voluntad de hacer habitar a Jesús en medio de vosotros.

Y nació por la iniciativa que manifestasteis ante las autoridades eclesiásticas, e incluso ante las civiles. Gracias a ello surgió esta iglesia que sirve ya a vuestra comunidad cristiana. Y funcionan otros medios útiles para la vida parroquial.

Sé bien que ya se ha realizado mucho trabajo con método y abnegación, a pesar de las muchas dificultades encontradas, y que deseáis continuar la hermosa obra desarrollándola según las líneas de un aumento progresivo que se amplíe cada día más para llegar a todas las necesidades de esta familia parroquial. El Papa os acompaña con su benevolencia y con su deseo paterno: ¡Queremos ver a Jesús!

[…]

- Y ahora permitid que me refiera de nuevo a las lecturas litúrgicas de este domingo. El Profeta Jeremías habla en la primera lectura de la alianza cada vez más estrecha que Dios quiere hacer con la casa de Israel. Dado que el pueblo de Israel no mantuvo la alianza precedente, Dios quiere constituir con él otra más sólida e interior: «Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi Pueblo» (Jer 31, 33).

Queridos hermanos y hermanas: Dios ha realizado con nosotros la nueva y a la vez definitiva alianza en Jesucristo, que, como dice hoy San Pablo, »vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna» (Heb 5, 9).

Esta alianza se basa en la perfecta obediencia del Hijo al Padre. En virtud de esta obediencia, Cristo «fue escuchado» (Heb 5, 7), y es escuchado siempre; El mantiene ininterrumpidamente esta unión del hombre con Dios que se estableció en su cruz. «La Iglesia —como afirma el Concilio— es sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano» (Lumen gentium, 1).

Vosotros que habéis formado aquí una célula viva de la Iglesia, esto es, vuestra parroquia, habéis expresado de modo particular esta alianza con Dios en la que queréis perseverar con la gracia de Jesucristo.

Si alguno os preguntase por qué lo habéis hecho, le podríais responder así, como dice hoy el Profeta: nosotros queremos que El sea nuestro Dios y nosotros su Pueblo; queremos que sus leyes estén escritas en nuestro corazón.

Vosotros buscáis un apoyo para vuestros corazones y vuestras conciencias. Buscáis un apoyo para vuestras familias. Queréis que sean estables, que no se disuelvan; que constituyan esos hogares vivos del amor, en los cuales el hombre puede calentarse cada día. Perseverando en el vínculo sacramental del matrimonio, queréis transmitir la vida a vuestros hijos y, junto con la vida, la educación humana y cristiana. Cada uno de vosotros, queridos padres, advierte profundamente esta gran responsabilidad que está vinculada a la dignidad del padre y de la madre. Sabéis que de esto depende vuestra propia salvación y la de vuestros hijos. ¿Cómo soy padre? ¿Qué madre soy yo? He aquí las preguntas que os hacéis más de una vez. Vosotros os alegráis y yo con vosotros, de cada uno de los bienes que se manifiesta en vosotros, en vuestras familias, en vuestros hijos; me alegro con vosotros de sus progresos en la escuela, del desarrollo de sus conciencias jóvenes. Queréis que se hagan verdaderamente «hombres». Y esto depende, en gran medida, de lo que adquieren en la casa paterna. Nadie puede sustituiros en esta obra. La sociedad, la nación, la Iglesia se construyen sobre la base de los fundamentos que echáis vosotros.

Miro a vuestros niños, a la juventud de vuestra parroquia. Están aquí presentes muy numerosos. Es joven, verdaderamente joven esta parroquia. Los niños, los jóvenes, ¡cuántas esperanzas ponen en la vida! ¡Y cuánta esperanza tenemos en ellos!

Precisamente por esto es necesario que apoyemos fuertemente toda nuestra vida, y ante todo la vida familiar, sobre Jesucristo. Porque El, que «vino a ser causa de salvación eterna para todos» (Heb 5, 9), nos indica cada día los caminos de esta salvación. Con la palabra y el ejemplo nos enseña cómo debemos vivir. Nos muestra cuál es el sentido profundo y último de la vida humana.

Y si el hombre está seguro de este sentido de la vida, entonces todos los problemas, incluso los ordinarios y cotidianos, se resuelven en concordancia con él.

La vida se desarrolla entonces al mismo tiempo en el plano humano y divino.

Hoy oímos que el Señor Jesús preanuncia su muerte. Este es ya el V domingo de Cuaresma; estamos muy próximos a la Semana Santa, al triduo sacro que nos recordará nuevamente de modo particular su pasión, muerte y resurrección. Por esto las palabras con que el Señor anuncia su fin ya cercano hablan de la gloria: «Es llegada la hora en que el Hijo del hombre será glorificado… Ahora mi alma se siente turbada. ¿Y qué diré?… Padre, glorifica tu nombre» (Jn 12, 23. 27-28). Y finalmente pronuncia las palabras que manifiestan tan profundamente el misterio de la muerte redentora: «Ahora es el juicio de este mundo… Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí» (Jn 12, 31-32). Esta elevación de Cristo sobre la tierra es anterior a la elevación en la gloria: elevación sobre el leño de la cruz, elevación de martirio, elevación de muerte.

Jesús preanuncia su muerte también en estas palabras misteriosas: «En verdad, en verdad os digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo; pero si muere, llevará mucho fruto» (Jn 12, 24). Su muerte es prenda de la vida, es la fuente de la vida para todos nosotros. El Padre Eterno preordinó esta muerte en el orden de la gracia y de la salvación, igual que está establecida, en el orden de la naturaleza, la muerte del grano de trigo bajo la tierra, para que pueda despuntar la espiga dando fruto abundante. El hombre después se alimenta de este fruto que se hace pan cotidiano. También el sacrificio realizado en la muerte de Cristo se hace comida de nuestras almas bajo las apariencias de pan.

Preparémonos a vivir la Semana Santa, el triduo sacro, la muerte y la resurrección. Aceptemos esta vida cuya fuente es su sacrifico. Vivamos esta vida alimentándonos con la comida del Cuerpo y la Sangre del Redentor, crezcamos en ella para alcanzar la vida eterna.